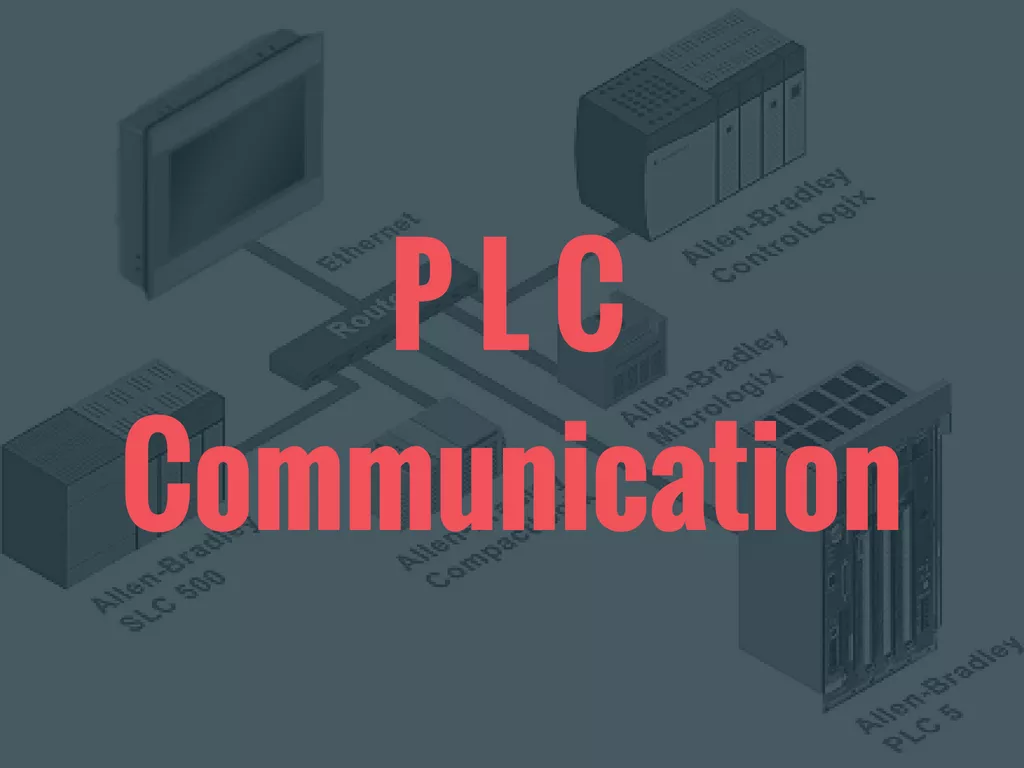

PLC通信是指通过网络或总线实现不同PLC之间的数据交换和信息共享的过程。它的主要作用是实现各个PLC之间的协同工作,提高生产效率和系统可靠性。PLC通信的类型和协议包括点对点通信、多对多通信和集中式和分布式通信等,而通信协议则有Modbus、Profibus、Ethernet/IP等多种选择。

在自动化生产线中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)通信协议是实现设备间数据交换和通信控制的重要手段。这些协议定义了数据的格式、传输方式以及如何处理错误和异常情况。以下是一些在自动化生产线中通常采用的通信协议:

常见的PLC通信协议

- Modbus:Modbus是一种应用层协议,支持串行通信(如RS232、RS485)和TCP/IP(Modbus TCP)两种传输模式。它的简洁性使得Modbus能够在各种设备和系统之间实现简便的数据通信。

- Profibus:Profibus是一种基于RS485的现场总线标准,主要用于制造自动化和过程控制领域。它支持高速通信,能够实现设备之间的高效数据交换,并且具有很好的实时性和可靠性。

- EtherNet/IP:EtherNet/IP是基于CIP(Common Industrial Protocol)的网络协议,它在传统以太网的基础上实现了实时通信,广泛应用于工业自动化控制系统。EtherNet/IP支持点对点和多点通信,能够实现设备间的高效数据交换。

- Profinet:Profinet作为工业以太网的代表之一,提供了包括实时数据交换在内的综合性网络解决方案。Profinet利用IT标准和技术(如TCP/IP、IT安全等),在确保生产系统高效稳定运行的同时,也支持与企业级网络的无缝对接,实现数据的水平和垂直集成。

- DeviceNet:DeviceNet是一种基于CAN总线的网络协议,用于连接工业自动化设备,支持多种传输速率和拓扑结构。

- EtherCAT:EtherCAT是一种高速、实时性好的以太网通讯协议,适用于大规模、高性能的工业自动化系统。

- CANopen:CANopen是一种基于CAN总线的网络协议,支持多种数据传输方式和网络拓扑结构。

1. PLC通信中的硬件连接通常包含哪些部件?

PLC通信中的硬件连接通常包含以下几个关键部件:

- 中央处理单元(CPU):CPU是PLC的核心,负责执行用户程序、处理数据和控制整个系统的运作。

- 存储器:包括随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM),分别用于存储用户程序和系统程序。

- 输入单元:用于接收来自现场设备的信号,如传感器和开关的状态,并将这些信号转换为PLC可以处理的形式。

- 输出单元:用于将PLC的控制信号发送给执行机构,如电机、阀门等,以实现对现场设备的控制。

- 通信接口:用于PLC与其他设备或系统之间的数据交换,常见的通信接口有RS232、RS485、以太网等。

- 电源模块:为PLC提供稳定的电源,确保系统正常运行。

- 编程端口:用于连接编程设备,如电脑,以便进行程序的上传、下载和调试。

- 扩展模块:根据需要,可以添加额外的I/O模块、特殊功能模块(如运动控制、温度控制等)来扩展PLC的功能。

以上部件共同协作,实现PLC的各项功能,并确保与外界设备的有效通信。在实际应用中,根据具体的控制需求和现场条件,可以对PLC的硬件配置进行相应的调整和优化。

2. PLC通信的应用案例

PLC通信技术在自动化生产线和智能建筑控制中有广泛的应用。在自动化生产线中,不同PLC之间需要共享数据,以实现工艺流程的无缝衔接。通过PLC通信技术,可以实现各个PLC之间数据的实时传输,确保生产线的高效运行。在智能建筑中,PLC通信被广泛应用于楼宇自动化系统。通过PLC通信技术,不同楼层的PLC可以相互通讯,实现对照明、空调等设备的集中控制和管理。

3. PLC通信的优势和挑战

PLC通信技术具有高效、稳定和灵活等优势。它可以实现数据的快速传输和共享,提高生产效率和系统可靠性。然而,尽管PLC通信技术有很多优势,但也面临一些挑战,例如不同厂商的PLC之间通信协议的兼容性问题,以及通信延迟、网络安全等方面的挑战。

综上所述,PLC通信是现代工业自动化领域中不可或缺的技术之一,它不仅实现了不同设备之间的互联互通,简化了系统设计和维护过程,还提高了系统的可靠性和安全性。在实际应用中,根据不同的需求和场景,可以选择合适的PLC通信协议,如Modbus、Profibus、Ethernet等,但无论选择何种协议,都要保证与所使用的PLC设备兼容,并严格按照协议规范进行实施和测试,以确保通信的稳定性和可靠性。

PLC通信协议的选择直接影响着通信效率和稳定性。随着工业互联网和物联网技术的不断发展,未来的PLC通信技术将朝着更加高速、可靠、智能的方向发展。支持大数据、云计算及AI人工智能技术的先进通讯协议将成为研究的热点。此外,为了满足日益增长的安全需求,PLC通信的加密技术和安全机制也会得到进一步的强化。

4. PLC通信的网络安全问题及解决方案

面临的安全问题

1>攻击类型

在探讨PLC通信网络安全威胁时,我们需要深入了解各种针对性的攻击类型。这些攻击不仅威胁工业控制系统的安全,还可能导致严重的经济损失和社会影响。以下是几种主要的PLC攻击类型及其特点:

1、中间人攻击

中间人攻击是一种常见的PLC攻击方式,攻击者通过拦截HMI与PLC之间的正常网络通信数据,对数据进行篡改和嗅探,同时欺骗HMI和PLC。这种攻击的核心在于利用PLC与HMI之间的非加密通信,通过在网络中插入恶意设备或软件,实现对通信数据的监听和篡改。

2、Snap7攻击

Snap7攻击利用了工业控制场景中PLC对HMI设备缺乏有效检测认证机制的特点。攻击者可以在局域网内安装S7协议的编程软件,对PLC进行编程操作。这种攻击方式无需物理接触即可实现对PLC的控制,增加了攻击的隐蔽性和成功率。

3、响应注入攻击

响应注入攻击针对HMI组态软件对PLC返回参数的监测功能。攻击者通过捕获PLC发往HMI的响应数据包,并修改其中的关键内容,可以掩盖PLC的异常运行信息。这种攻击方式能够有效地规避HMI的监控功能,使得操作人员难以及时发现PLC的实际运行状况。

4、序列攻击

序列攻击通过修改数据包的传送次序来达到篡改工业控制系统运行逻辑的目的。由于数据包在网络中是正常出现的数据包,对单一数据包的检验方式无法发现这种异常。这种攻击方式的隐蔽性强,难以通过常规的网络监控手段进行检测。

5、固件攻击

固件攻击针对PLC的固件进行修改,以实现长期控制PLC的目的。攻击者通过逆向分析PLC的固件,确定各参数的寄存器地址,然后修改固件并重新打包,下载到PLC中。这种攻击方式能够绕过PLC的固件验证机制,实现对PLC的深层控制。

这些攻击类型各有特点,但共同点是都能对PLC的正常运行造成严重影响。例如,中间人攻击可能导致PLC执行错误的控制指令,Snap7攻击可能使未经授权的人员获得对PLC的控制权,而响应注入攻击则可能掩盖PLC的异常运行状态,延误故障排查和修复。因此,在设计PLC通信网络时,需要综合考虑这些潜在的攻击类型,并采取相应的防护措施,以确保工业控制系统的安全稳定运行。

2>安全漏洞

在PLC通信网络中,安全漏洞的存在为攻击者提供了可乘之机。近年来,研究人员在PLC系统中发现了一些关键的安全漏洞,这些漏洞可能被利用来实施隐蔽的攻击,对工业控制系统造成严重威胁。

CVE-2022-1161 是一个值得关注的重要漏洞,CVSS v3.1基础分数高达10.0/CRITICAL。这个漏洞存在于ControlLogix、CompactLogix和GuardLogix控制系统中运行的受影响PLC固件中。攻击者可以利用这个漏洞将用户可读的程序代码写入与执行的编译代码不同的内存位置,从而实现修改一个而不修改另一个的效果。这意味着攻击者可以在不改变源代码外观的情况下,秘密地修改PLC的执行逻辑。

另一个值得注意的漏洞是 CVE-2022-1159 ,它出现在Studio 5000 Logix Designer应用程序中。这个漏洞允许攻击者在编译过程中注入代码,只要他们获得了对运行Studio 5000 Logix Designer的工作站的管理员访问权限。这种攻击方式更为隐蔽,因为它可以在不留下明显痕迹的情况下修改PLC的执行逻辑。

这些漏洞的存在突显了PLC通信网络面临的严峻安全挑战。攻击者可以利用这些漏洞在PLC中植入隐藏代码,这些代码可以在不被检测的情况下运行。这种攻击方式可能导致PLC执行与预期完全不同的逻辑,从而引发严重的物理损坏或安全问题。

为了应对这些威胁,罗克韦尔自动化公司开发了一个专门的工具,用于检测PLC上运行的文本代码和二进制代码之间的差异。这个工具可以帮助检测隐藏代码的存在,为资产所有者提供了一种有效的防御手段。然而,为了充分利用这项检测功能,资产所有者需要升级到Studio 5000 V34或更高版本。

这些安全漏洞的研究成果为我们敲响了警钟,提醒我们必须持续关注PLC通信网络的安全性,并采取积极的防护措施。通过及时发现和修补这些漏洞,我们可以显著提高工业控制系统的安全性,降低遭受隐蔽攻击的风险。

安全防护策略

1>网络隔离

在PLC通信网络安全防护中,网络隔离是一项至关重要的措施。通过合理部署隔离设备和技术手段,可以有效提升PLC系统的整体安全性。本节将详细介绍几种常用的网络隔离方法及其应用效果。

1、PFB-G总线隔离器

PFB-G总线隔离器是一种高效的网络隔离设备,特别适用于RS-485通信网络。它的主要优势包括:

- 最大通信距离:2公里(9600bps时)

- 最多站点数量:160个

- 适用范围:PROFIBUS网络、PPI网络、MPI网络和自由口通信网络

PFB-G总线隔离器的一个突出特点是其强大的抗干扰能力。通过光电隔离技术,它能有效解决各个节点因地电位差导致的通信口频繁损坏问题,并将通信中的干扰降至最低。特别是在网络中包含变频器通信时,这种隔离效果尤为显著。

2、CAN-485G远程驱动器

CAN-485G远程驱动器是另一种值得考虑的隔离方案。它能实现长达5公里的通信距离(9600bps时),是目前无中继器情况下铜线传输的最大距离。作为一种隔离的透明传输驱动器,CAN-485G不需要对原有软件进行任何修改,使用起来十分便捷。

3、BH-485G隔离器

BH-485G隔离器是另一种适用于PLC通信网络的隔离设备。它具有以下特点:

- 波特率:0~250kbps自适应

- 供电方式:5VDC或24VDC

- 特殊功能:数据流向自动切换、数据完全透明传输、无延时

BH-485G隔离器的设计考虑到了工业现场的特殊需求,采用标准导轨安装,配备数据收发指示灯,便于安装和监控。这种隔离器特别适合解决PLC与变频器通信时的干扰和死机问题。

3、网络隔离的实际应用

在实际应用中,网络隔离技术取得了显著成效。例如,通过在PLC和变频器的RS-485通信接口加装带浪涌保护的RS-485光电隔离器,可以有效消除地线环路的干扰和变频器特有的瞬态过电压等干扰。这种方案不仅提高了系统的可靠性,还能彻底解决由于设备接地问题引起的串扰,大幅提升了通信网络的整体稳定性。

通过合理部署这些隔离设备和技术,PLC通信网络的安全性和可靠性得到了显著提升,为工业控制系统的稳定运行提供了有力保障。

2>访问控制

在PLC通信网络的安全防护中,访问控制是一项至关重要的措施。通过合理设置用户权限和限制IP访问,我们可以有效提高PLC系统的安全性,防止未经授权的访问和潜在的恶意攻击。

PLC访问控制的主要措施包括:

- 基于密码的访问控制 :这是最常用的方法之一。通过为不同用户设置不同级别的密码,可以限制对PLC系统的访问权限。这种方法的优势在于易于实现和管理,但也存在密码被盗用的风险。为了提高安全性,可以结合多因素认证,如使用一次性密码或生物识别技术。

- 基于角色的访问控制 :这种方法更具灵活性和精确性。通过定义不同的用户角色(如管理员、操作员、访客等),为每个角色分配相应的权限,可以实现细粒度的访问控制。例如,管理员可以拥有全部权限,而普通操作员可能只能查看和修改特定的参数。

- IP地址过滤 :这是一种网络层面的访问控制方法。通过在PLC或其前端的防火墙上设置IP访问规则,可以阻止来自特定IP地址或IP地址范围的访问请求。这种方法可以有效防止外部攻击,特别是对于那些地理位置分散的工业控制系统来说,可以大大缩小潜在攻击者的范围。

- MAC地址绑定 :这种方法是在网络层面上进一步加强访问控制的有效手段。通过将PLC的MAC地址与特定设备的MAC地址进行绑定,可以限制只有经过授权的设备才能与PLC进行通信。这种方法特别适用于固定设备之间的通信,可以有效防止中间人攻击。

- 访问控制列表(ACL) :这是一种更精细的访问控制方法。通过在PLC或其前端的网络设备上配置ACL,可以指定允许或拒绝特定类型的网络流量。例如,可以设置只允许特定端口的通信,或者只允许特定类型的协议通过。这种方法不仅可以防止未授权的访问,还可以防止某些类型的网络攻击,如DoS攻击。

在实施这些访问控制措施时,需要注意以下几点:

- 根据PLC系统的具体情况和安全需求,选择合适的访问控制方法或组合使用多种方法。

- 定期审查和更新访问控制策略,确保其有效性。

- 提供适当的访问日志和审计功能,以便追踪和分析访问行为。

- 对于远程访问,考虑使用安全的加密通道,如VPN。

- 教育和培训用户,提高他们的安全意识,确保他们理解并正确使用访问控制机制。

通过实施这些访问控制措施,我们可以显著提高PLC通信网络的安全性,有效防止未经授权的访问和潜在的恶意攻击,从而保护工业控制系统的完整性和可靠性。

3>数据加密

在PLC通信网络中,数据加密是确保信息安全的关键技术之一。随着工业4.0的发展,PLC系统面临着越来越多的安全威胁,因此采用先进的加密技术变得尤为重要。

非对称加密 技术在PLC通信中扮演着重要角色。它通过使用公钥和私钥对来实现数据的加密和解密过程。这种机制不仅能保护数据的机密性,还能实现身份验证和数据完整性验证。 综上所述,PLC通信的网络安全问题解决方案涵盖了从物理层到应用层的多个层面,结合最新研究成果和应用实例,可以构建一个多层次、全方位的防护体系,有效保障PLC系统的网络安全。