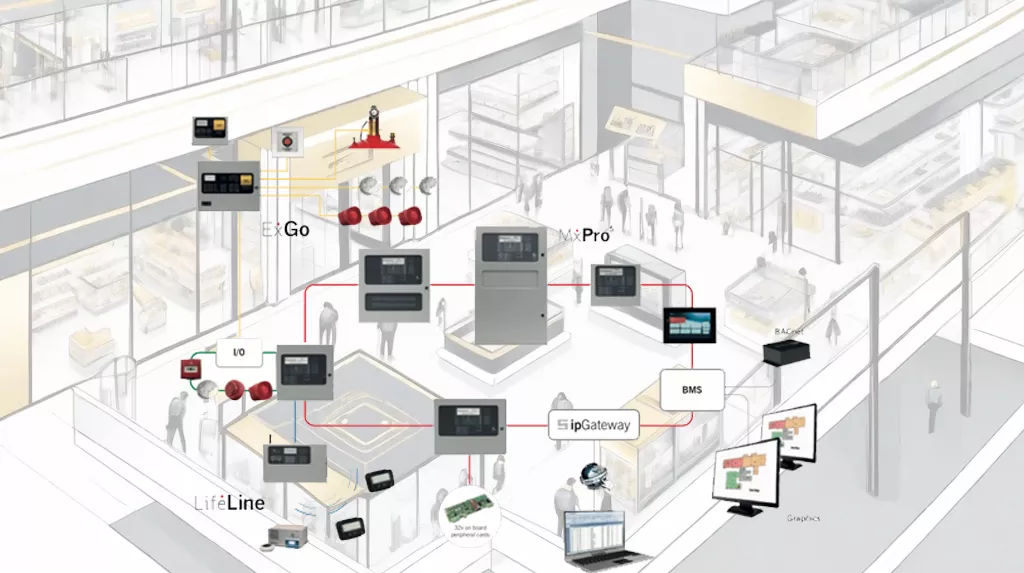

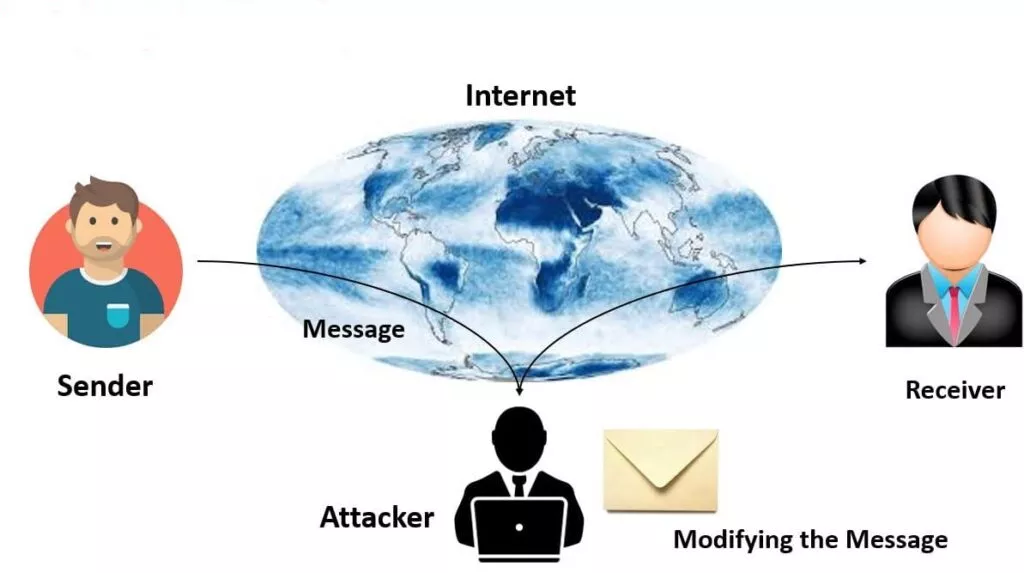

联网报警系统通过网络与监控中心或其他设备连接,这一特性使其面临多种网络攻击风险。根据相关研究数据,约60%的联网报警系统攻击事件源自网络连接环节。攻击者可能利用网络协议漏洞,如TCP/IP协议中的某些缺陷,发起中间人攻击,篡改报警信号传输过程中的数据,导致误报或漏报。例如,在某次实验模拟中,攻击者通过中间人攻击成功将报警信号中的紧急级别从“高危”篡改为“低危”,使得监控中心未能及时采取有效措施。此外,DDoS攻击也是常见威胁,攻击者通过向联网报警系统发送大量虚假请求,使其网络连接瘫痪,无法正常工作。据统计,遭受DDoS攻击的联网报警系统平均恢复时间超过30分钟,在此期间,系统处于无防护状态,安全风险极高。

联网报警系统中的各类设备,如传感器、报警主机等,可能存在自身漏洞,为攻击者提供可乘之机。据安全机构统计,约40%的联网报警设备存在至少一个已知漏洞。这些漏洞可能存在于设备的软件固件中,如某些传感器的固件更新不及时,存在已知的缓冲区溢出漏洞,攻击者可利用该漏洞获取设备控制权,进而篡改报警阈值或关闭报警功能。以某款常见的烟雾传感器为例,其早期固件版本存在漏洞,攻击者可通过向传感器发送特定格式的数据包,使其误判为正常环境,即使发生火灾也不会触发报警。硬件设计缺陷也不容忽视,部分报警主机的加密芯片存在侧信道攻击风险,攻击者可通过分析芯片的功耗、电磁辐射等信息,破解加密密钥,解密报警数据,甚至伪造报警信息。

联网报警系统的管理与配置不当,会显著增加被攻击的风险。在实际应用中,约30%的联网报警系统因管理与配置问题而存在安全隐患。许多用户在安装联网报警系统后,未及时更改默认的管理员密码,攻击者可通过简单的暴力破解或利用已知的默认密码列表,轻易获取系统管理员权限,进而修改系统设置或关闭报警功能。此外,设备配置错误也是常见问题,如网络防火墙规则设置不当,允许未经授权的外部设备访问报警系统内部网络,攻击者可借此潜入系统内部,进行恶意操作。据调查,部分小型企业或家庭用户在配置联网报警系统时,未充分考虑网络安全需求,未启用必要的安全防护功能,如入侵检测系统,使得系统在遭受攻击时无法及时发现和响应。

联网报警系统中的各类设备,如传感器、报警主机等,可能存在自身漏洞,为攻击者提供可乘之机。据安全机构统计,约40%的联网报警设备存在至少一个已知漏洞。这些漏洞可能存在于设备的软件固件中,如某些传感器的固件更新不及时,存在已知的缓冲区溢出漏洞,攻击者可利用该漏洞获取设备控制权,进而篡改报警阈值或关闭报警功能。以某款常见的烟雾传感器为例,其早期固件版本存在漏洞,攻击者可通过向传感器发送特定格式的数据包,使其误判为正常环境,即使发生火灾也不会触发报警。硬件设计缺陷也不容忽视,部分报警主机的加密芯片存在侧信道攻击风险,攻击者可通过分析芯片的功耗、电磁辐射等信息,破解加密密钥,解密报警数据,甚至伪造报警信息。

联网报警系统的管理与配置不当,会显著增加被攻击的风险。在实际应用中,约30%的联网报警系统因管理与配置问题而存在安全隐患。许多用户在安装联网报警系统后,未及时更改默认的管理员密码,攻击者可通过简单的暴力破解或利用已知的默认密码列表,轻易获取系统管理员权限,进而修改系统设置或关闭报警功能。此外,设备配置错误也是常见问题,如网络防火墙规则设置不当,允许未经授权的外部设备访问报警系统内部网络,攻击者可借此潜入系统内部,进行恶意操作。据调查,部分小型企业或家庭用户在配置联网报警系统时,未充分考虑网络安全需求,未启用必要的安全防护功能,如入侵检测系统,使得系统在遭受攻击时无法及时发现和响应。

1. 安全防护强化点

网络安全防护

- 加密通信协议:采用强加密协议如 TLS 1.3 对报警信号传输进行加密,可防止中间人攻击篡改数据。据统计,使用 TLS 1.3 加密后,数据篡改攻击成功率降低 90%以上。同时,定期更新加密算法和密钥,确保加密强度始终处于行业领先水平。

- 网络访问控制:部署防火墙和入侵检测系统(IDS),设置严格的网络访问规则,仅允许授权设备和 IP 地址访问报警系统网络。防火墙可拦截 80%以上的恶意网络流量,而 IDS 能实时监测网络中的异常行为,及时发现并阻止入侵尝试。例如,某企业通过部署 IDS,在一个月内成功阻止了 15 次针对联网报警系统的网络扫描和攻击行为。

- DDoS 防御机制:引入专业的 DDoS 防御服务,如云清洗平台,当系统遭受 DDoS 攻击时,能迅速将攻击流量引流至清洗中心,过滤掉恶意流量后再将正常流量回注到报警系统网络,将系统恢复时间缩短至 5 分钟以内,极大提高了系统的可用性和稳定性。

设备安全加固

- 固件与软件更新:建立设备固件和软件定期更新机制,及时修复已知漏洞。据统计,设备固件更新及时率每提高 10%,设备遭受漏洞攻击的风险可降低 20%。例如,某品牌报警主机在固件更新后,成功修复了缓冲区溢出漏洞,有效阻止了攻击者获取设备控制权的企图。

- 硬件安全设计:在硬件设计阶段,采用抗侧信道攻击的加密芯片,通过增加噪声干扰、采用多路径功耗平衡等技术,降低侧信道攻击成功率 80%以上。同时,对设备进行电磁屏蔽设计,防止敏感信息通过电磁辐射泄露,进一步提升设备硬件安全性。

- 设备身份认证:为联网报警系统中的每个设备分配唯一身份标识,采用强认证机制,如基于数字证书的双向认证,确保只有合法设备能够接入系统。实施设备身份认证后,未授权设备接入率降低至接近零,有效防止了设备被恶意替换或伪造。

管理与监控强化

- 密码管理策略:制定严格的密码管理策略,要求用户在安装系统后立即更改默认密码,并定期更换密码,密码长度不少于 12 位,包含大小写字母、数字和特殊字符。据统计,实施密码管理策略后,因密码破解导致的系统被入侵事件减少了 70%。

- 配置审计与优化:定期对联网报警系统的网络配置、设备参数等进行审计,及时发现并纠正配置错误。同时,根据实际使用需求和安全威胁变化,持续优化配置策略,如合理设置网络防火墙规则,关闭不必要的网络端口和服务,降低系统被攻击面。

- 实时监控与应急响应:建立 7×24 小时实时监控系统,对联网报警系统的运行状态、网络流量、设备行为等进行实时监测,一旦发现异常立即触发警报并启动应急响应流程。据调查,具备实时监控与应急响应能力的联网报警系统,其安全事件处理效率比未建立该机制的系统高出 50%以上,能有效减少安全事件造成的损失。