从前面的学习中已经掌握了交换的概念、交换节点在网络中的作用及交换系统的基本功能,还了解了电路交换、分组交换、帧中继、ATM交换等通信交换技术的基本特点。那么,对于各种不同的交换技术及其构成的典型网络,是否可以有一种共同的描述方法,以便于更好地理解和掌握它们?本节介绍的开放系统互连参考模型(OSI)就常常被用做理解各种交换技术和网络的一个通用框架。

1. 开放系统互连参考模型

为了使各种计算机在世界范围内互连成网,国际标准化组织(ISO)在1978年提出了一套非常重要的标准框架,即开放系统互连参考模型(OSI/RM. Open System Interconnection ReferenceModel),简称为OSI。在正式文件ISO7498中对它作了详细的规定和描述。这里,“开放”的意思是:只要遵循OSI标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何通信系统进行通信。

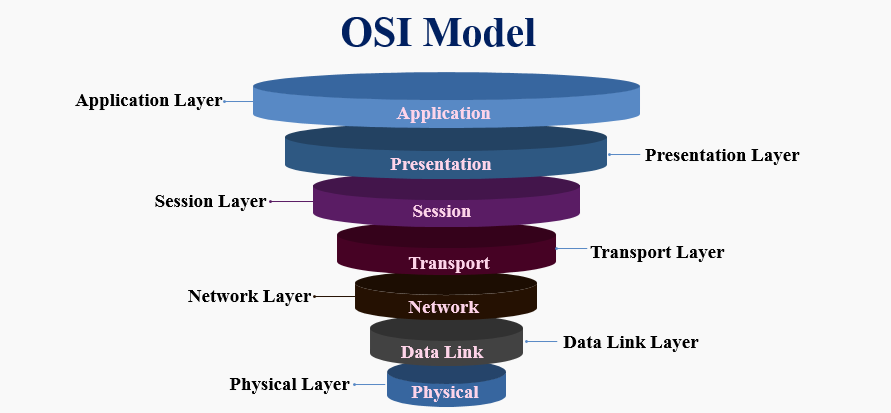

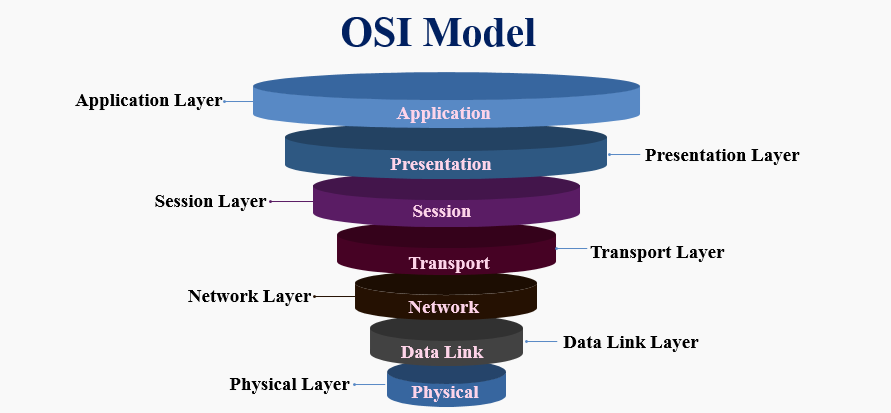

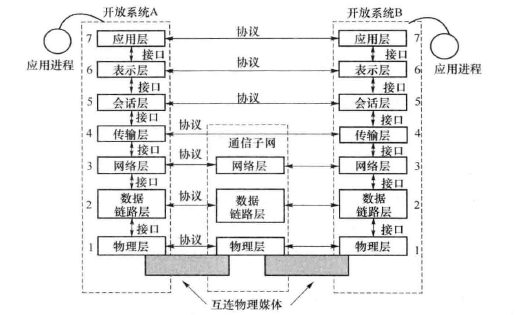

在OSI中,将通信实体按其完成功能分为7层,分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,如图9所示。它上以应用进程为界,下以通信媒体为界。应用进程和通信媒体不属于OSI参考模型。通常将1〜3层功能称为低层功能即通信传送功能;将4~7层功能称为高层功能即通信处理功能,通常需由终端来提供。

下面对7层的功能进行概要的描述。

(1)物理层

物理层的任务就是为它的上一层(即数据链路层)提供一个物理连接,以便透明地传送比特流。在物理层上所传数据的单位是比特。传递信息所利用的一些具体的物理媒体.如双绞线,同轴电、光缆等并不在物理层之内。有人把物理媒体当做第0层,因为它的位置处在物理层的下面。

“透明地传送比特流”表示经实际电路传送后的比特流没有发生变化,因此,对传送比特流来说,这个电路好像不存在。也就是说,这个电路对该比特流来说是透明的。这样任意组合的比特流都可以在这个电路上传送。当然,那几个比特流代表什么意思,则不是物理层所要管的。

图9 开放系统互连7层模型示意图

物理层要考虑多大的电压代表“1”或“0”,以及当发送端发出比特"1”时,在接收端如何识别出这是比特“1”而不是比特“0”。物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各个引脚应如何连接。

物理连接并非永远在物理媒体上存在,它要靠物理层来激活、维持和去活。

(2)数据链路层

数据链路层负责在两个相邻节点间的线路上,无差错地传送以帧为单位的数据。每一帧包括一定数量的数据和一些必要的控制信息。和物理层相似,数据链路层要负责建立、维持和释放数据链路的连接。在传送数据时,若接收节点检测到所传数据中有差错,就要通知发送方重发这一帧,直到这一帧正确无误地到达接收节点为止。在每一帧所包括的控制信息中,有同步信息、地址信息、差错控制以及流量控制信息等。

这样,数据链路就把一条有可能出差错的实际链路,转变成为让网络层向下看起来好像不出差错的链路。

(3)网络层

两个通信实体进行通信时,可能要经过许多个节点和链路。网络层数据的传送单位是分组或包。网络层的任务就是要选择合适的路由和交换节点,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层,这就是网络层的寻址功能。

当通信网络中到达某个节点的分组过多时,就会彼此争夺网络资源,这就可能导致网络性能的下降,有时甚至发生网络瘫痪的现象。防止产生网络拥塞,也是网络层的任务之一。

(4)传输层

在传输层,信息的传送单位是报文。当报文较长时,先要把它分割成好几个分组,然后再交给下一层(网络层)进行传输。

传输层的任务是弥补具有低3层功能的各种通信网的欠缺和差别,保证数据传输的质量满足高3层的要求;根据通信子网的特性,最佳地利用网络资源,并以可靠和经济的方式,为两个端系统(源站和目的站)的会话层之间,建立一条传输连接,以透明地传送报文。

(5)会话层/表示层

会话层通常用于对数据传输进行管理;表示层主要解决用户信息的语法表示问题。这两层在实际中基本没有应用。

(6)应用层

应用层是OSI参考模型中的最高层。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要(这反映在用户所产生的服务请求),负责用户信息的语义表示,并在两个通信者之间进行语义匹配。这就是说,应用层不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远地操作,而且还要作为互相作用的应用进程的用户代理(UserAgent),来完成一些为进行语义上有意义的信息交换所必需的功能。

2. 信息传递过程

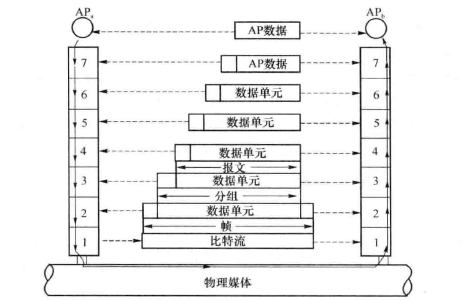

下面对应用进程数据如何在开放系统互连环境中进行传递作进一步说明。图4.10所示为应用进程的数据是怎样一层接一层地传递的。这里为简单起见,省去了两个开放系统之间的节点,即省去了中继开放系统。图中着重说明的是应用进程的数据在各层之间传递过程中所经历的变化。

应用进程AP.先将其数据交给第7层。第7层加上若干比特的控制信息就变成了下一层的数据单元。第6层收到这个数据单元后,加上本层的控制信息,再交给第5层,成为第5层的数据单元。依次类推。不过到了第2层(数据链路层)后,控制信息分成两部分分别加到本层数据单元的首部和尾部,而第1层(物理层)由于是比特流的传送,所以不再加上控制信息。

图10 开放系统互连环境中的数据流

当这一串的比特流经网络的物理媒体传送到目的站时,就从第1层依次上升到第7层。每一层根据控制信息进行必要的操作,然后将控制信息剥去,将剩下的数据单元上交给更高的一层。最后,把应用进程APa发送的数据交给目的站的应用进程APb.

可以用一个简单的例子来比喻上述过程。有一封信从最高层向下传,每经过一层就包上一个新的信封。包有多个信封的信传送到目的站后,从第1层起,每层拆开一个信封后就交给它的上一层。传到最高层后,取出发信人所发的信交给收信用户。

虽然应用进程数据要经过如图4.10所示的复杂过程才能送到对方的应用进程,但这些复杂过程对用户来说,却都被屏蔽掉了,以致应用进程APa觉得好像是直接把数据交给了应用进程APho同理,任何两个同样的层次(如在两个系统的第4层)之间,也好像如同图4.10中的水平虚线所示的那样,可将数据(即数据单元加上控制信息)直接传递给对方,这就是所谓的“对等层”之间的通信。以前经常提到的各层协议,实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

3.OSI与节点交换技术

简单地说,OSI模型与各种交换技术及由它们形成的各种业务网之间的关系可概括为:

•电路交换和电话网、数字数据网DDN以及移动通信网,相当于OSI模型的第1层,即物理层交换,无须使用协议;

•电路交换和电话网、数字数据网DDN以及移动通信网,相当于OSI模型的第1层,即物理层交换,无须使用协议;

• 使用X.25协议的低速分组交换数据网,相当于OSI模型的低3层,即包括:物理层、数据链路层、网络(分组)层;

• 帧中继及帧中继网相当于OSI模型的低2层:物理层和数据链路层,并对数据链路层进行了简化;

• ATM协议相当于OSI模型的低2层,但比帧中继还简化;

• 以太网协议也使用OSI模型的低2层协议,但它的数据链路层比较复杂;

• IP网使用OSI模型的低4层协议。

值得特别注意的两个问题如下。

(1)OSI在实际中并没有得到真正的应用,几乎找不到有什么厂家生产出符合OSI标准的商用产品。因为其分成7层的结构显得太复杂,故不断地被简化。特别是上层结构,如会话层、表示层没有在实际中应用,传输层也只在IP网络的TCP/IP协议中使用。而且,随着未来网络的不断发展及功能需求的不断变化,分层结构还会进一步地简化。虽然这样,但其分层通信的思想还是融合在各种应用广泛的体系结构中,因而有必要对其有所了解。

(2)协议体系结构通常定义的是各层应该提供的服务,或具有的功能,而不是规定如何实现这些功能,由厂家生产出来的符合标准的产品则提供这些功能。

无连接与面向连接

前面讲述的交换技术指的是网络核心一交换设备中使用的交换技术。而网络技术(NetworkingMode)指任意用户之间通信时,在网络内各节点间实现其通信的方式。

网络技术分为无连接和面向连接两大类。无连接指不需要事先建立连接就可进行通信的方式;而面向连接指通信前需要先建立连接,通信后要拆除连接,在通信期间,不管是否有信息传送,连接始终保持。

面向连接方式可分为面向物理连接和面向逻辑连接。前者建立和拆除的是物理连接;后者则是逻辑连接,也称为虚连接。对这两种连接的主要特点比较如下。

(1) 物理连接

• 基于同步时分复用信号;

• 连接通过事先选好的固定的节点,即两个用户通过的由节点组成的路由确定;

• 指定路由中任意两个节点间的物理通路确定,即一个通路就是一个选定的时隙。

(2) 逻辑连接

• 基于统计时分复用信号;

• 连接通过事先选好的固定的节点,即两个用户通过的由节点组成的路由确定;

• 指定路由中任意两个节点间的通路不是指定的时隙,而是逻辑通路.即一个通路就是一个选定的逻辑信道号。

另外,按照连接建立和拆除的控制方式又分为半永久连接和交换式连接。半永久连接指连接由O&M功能来建立和拆除,也就是通常所说的专线方式;而交换式连接则指连接由信令功能来自动建立和拆除,当用户发起呼叫请求时,网络利用信令自动建立连接,呼叫结束时自动拆除,呼叫持续时间较短。此时,若连接为逻辑连接,则相应可称为半永久虚连接(PVC)和交换式虚连接(SVC)。有时为了方便起见,也可将半永久连接称为永久连接。